48. कोसम्बिय-सुत्तन्त

ऐसे मैंने सुना—

एक समय भगवान कौशाम्बी (कोसम्बी) में घोषितराम विहार में विहार कर रहे थे।

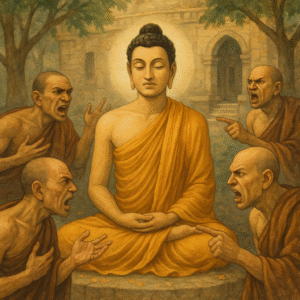

उस समय कौशाम्बी में भिक्खु आपस में भंडन (कलह) करते, विवाद करते, और एक-दूसरे को मुखरूपी शस्त्र से बेधते फिरते थे। वे न तो एक-दूसरे को समझाते थे, न समझाने के लिए तैयार होते थे; न ही एक-दूसरे को निदर्शन (समझाने) करते थे, न निदर्शन के लिए उपस्थित होते थे। तब एक भिक्खु वहाँ गया, जहाँ भगवान थे। वहाँ जाकर उसने भगवान को अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर उस भिक्खु ने भगवान से कहा—

“यहाँ, भन्ते! कौशाम्बी में भिक्खु भंडन करते, विवाद करते, और मुखरूपी शस्त्र से एक-दूसरे को बेधते फिरते हैं। वे न तो समझाते हैं, न समझाने के लिए उपस्थित होते हैं।”

तब भगवान ने एक भिक्खु को संबोधित किया—“आओ, भिक्खु! तुम मेरे वचन से उन भिक्खुओं को कहो—आयुष्मानों को शास्ता बुला रहे हैं।”

“अच्छा, भन्ते!”—यह कहकर उस भिक्खु ने भगवान को उत्तर दिया और जहाँ वे झगड़ालू भिक्खु थे, वहाँ जाकर उन भिक्खुओं से कहा—“आयुष्मानों को शास्ता बुला रहे हैं।”

“अच्छा, आवुस!”—यह कहकर उन भिक्खुओं ने उस भिक्खु को उत्तर दिया और जहाँ भगवान थे, वहाँ जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे उन भिक्खुओं से भगवान ने कहा—

“क्या यह सच है, भिक्खुओ! कि तुम भंडन करते, विवाद करते, और न निदर्शन के लिए उपस्थित होते हो?”

“हाँ, भन्ते!”

“तो क्या मानते हो, भिक्खुओ! जिस समय तुम भंडन करते और एक-दूसरे को बेधते फिरते हो, क्या उस समय तुम्हारे सधर्मियों के प्रति गुप्त और प्रकट रूप से मैत्रीपूर्ण शारीरिक कर्म, मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म, और मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म उपस्थित रहते हैं?”

“नहीं, भन्ते!”

“इस प्रकार, भिक्खुओ! जिस समय तुम भंडन करते हो, उस समय तुम्हारे सधर्मियों के प्रति मैत्रीपूर्ण शारीरिक, वाचिक, और मानसिक कर्म उपस्थित नहीं रहते। तो, मूर्ख पुरुषों! तुम क्या जानते हो, क्या देखते हो, जो भंडन करते और बेधते फिरते हो? यह तुम्हें लंबे समय तक अहित और दुख के लिए होगा।”

तब भगवान ने सभी भिक्खुओं को संबोधित किया—“भिक्खुओ! ये छह धर्म प्रियकारक और गुरुकारक हैं, जो मेल, अविवाद, और एकता (एकीभाव) के लिए हैं। कौन से छह?—भिक्खुओ! (1) जब भिक्खु का अपने सधर्मियों के प्रति गुप्त और प्रकट रूप से मैत्रीपूर्ण शारीरिक कर्म उपस्थित होता है, तो यह धर्म प्रियकारक और एकता के लिए होता है।

“और फिर, भिक्खुओ! (2) मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्म।

“(3) मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म।

“और फिर, भिक्खुओ! (4) भिक्खु जो धार्मिक लाभ प्राप्त करता है, चाहे वह पात्र भर चीवर मात्र ही क्यों न हो, उन लाभों को शीलवान सधर्मियों के साथ बाँटकर उपभोग करता है। यह भी धर्म प्रियकारक और एकता के लिए होता है।

“और फिर, भिक्खुओ! (5) भिक्खु उन शीलों से संयुक्त होकर सधर्मियों के साथ विहार करता है, जो अखंड, अछिद्र, अकल्मष, सेवनीय, विज्ञजनों द्वारा प्रशंसित, अनिंदित, और समाधि-प्रापक हैं। यह भी धर्म प्रियकारक और एकता के लिए होता है।

“और फिर, भिक्खुओ! (6) भिक्खु उस दृष्टि से युक्त होकर सधर्मियों के साथ विहार करता है, जो आर्य और निस्तारक है, और उसे यथार्थ रूप से दुख-क्षय की ओर ले जाती है। यह भी धर्म प्रियकारक और एकता के लिए होता है।

“भिक्खुओ! ये छह धर्म प्रियकारक और एकता के लिए हैं। जो यह दृष्टि आर्य और निस्तारक है, वह इन छह प्रियकारक धर्मों में श्रेष्ठ और संग्राहक है। जैसे कूटागार का शिखर अग्र और संग्राहक होता है, वैसे ही यह दृष्टि।

“क्या है, भिक्खुओ! यह दृष्टि जो आर्य और दुख-क्षय की ओर ले जाती है?—(1) जब भिक्खु अरण्य, वृक्ष-छाया, या शून्य आगार में स्थित होकर यह सोचता है—‘क्या मेरे भीतर वह चंचलता अक्षीण नहीं हुई है, जिसके कारण मेरा चित्त चंचल होकर मैं यथार्थ को न जान सकूँ, न देख सकूँ?’ भिक्खुओ! यदि भिक्खु काम-राग से चंचल है, तो वह चंचल-चित्त ही होता है। यदि भिक्खु व्यापाद (द्वेष), थीन-मिद्ध (आलस्य), उद्धच्च-कुक्कुच्च (उद्धतपना और हिचकिचाहट), विचिकित्सा (संशय), इस लोक की चिंता, या परलोक की चिंता से चंचल है, अथवा भंडन और विवाद में लिप्त है, तो वह चंचल-चित्त ही होता है। वह इस प्रकार जानता है—‘मेरे भीतर वह चंचलता अक्षीण नहीं हुई है। मेरा मन सत्यों के बोध के लिए एकाग्र और निश्चल है।’ यह उसे प्रथम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (2) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘क्या मैं इस दृष्टि को सेवन, भावना, और वृद्धि करते हुए अपने में शांति और निर्वृत्ति को प्राप्त करता हूँ?’—वह इस प्रकार जानता है—‘मैं शांति और निर्वृत्ति को प्राप्त करता हूँ।’ यह उसे द्वितीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (3) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘जिस दृष्टि से मैं युक्त हूँ, क्या इससे बाहर भी अन्य श्रमण-ब्राह्मण ऐसी दृष्टि से युक्त हैं?’—वह जानता है—‘अन्य श्रमण-ब्राह्मण ऐसी दृष्टि से युक्त नहीं हैं।’ यह उसे तृतीय लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (4) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मता से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी धर्मता से युक्त हूँ?’—भिक्खुओ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुष की यह धर्मता है कि वह ऐसी आपत्ति का भागी होता है, जिससे वह उठ सके। आपत्ति हो जाने पर वह शास्ता या विज्ञ सधर्मियों के पास उसकी देशना, विवरण, और उत्तानीकरण करता है; और भविष्य में संवर (रक्षा) के लिए तत्पर होता है। जैसे एक अबोध, सोया हुआ छोटा बच्चा हाथ या पैर से अंगार छू लेने पर तुरंत समेट लेता है, वैसे ही दृष्टि-सम्पन्न पुरुष भविष्य में संवर के लिए तत्पर होता है। वह जानता है—‘दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मता से युक्त होता है, मैं भी वैसी धर्मता से युक्त हूँ।’ यह उसे चतुर्थ लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (5) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धर्मता से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी धर्मता से युक्त हूँ?’—भिक्खुओ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुष की यह धर्मता है कि वह सधर्मियों के छोटे-बड़े कार्यों का ख्याल रखता है; उनकी शील, चित्त, और प्रज्ञा संबंधी शिक्षाओं में तीव्र अपेक्षा रखता है। जैसे एक छोटे बछड़े वाली गाय घास चरते समय बछड़े की ओर देखती रहती है, वैसे ही दृष्टि-सम्पन्न पुरुष की यह धर्मता है। वह जानता है—‘मैं भी वैसी धर्मता से युक्त हूँ।’ यह उसे पंचम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (6) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी बलता (सामर्थ्य) से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी बलता से युक्त हूँ?’—भिक्खुओ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुष की यह बलता है कि तथागत द्वारा बताए गए धर्म-विनय के उपदेश सुनते समय वह मन लगाकर, चित्त को एकाग्र कर, कान लगाकर धर्म को सुनता है। वह जानता है—‘मैं भी वैसी बलता से युक्त हूँ।’ यह उसे षष्ठ लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“और फिर, भिक्खुओ! (7) आर्यश्रावक यह सोचता है—‘दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी बलता से युक्त होता है, क्या मैं भी वैसी बलता से युक्त हूँ?’—भिक्खुओ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुष की यह बलता है कि तथागत द्वारा बताए गए धर्म-विनय के उपदेश सुनते समय वह अर्थ-ज्ञान, धर्म-ज्ञान, और धर्म-संबंधी प्रामोद्य को प्राप्त करता है। वह जानता है—‘मैं भी वैसी बलता से युक्त हूँ।’ यह उसे सप्तम लोकोत्तर आर्य-ज्ञान की प्राप्ति होती है।

“भिक्खुओ! इस प्रकार स्रोतापत्ति-फल के साक्षात्कार के लिए सात अंगों से युक्त आर्यश्रावक की सुसमन्विष्ट धर्मता होती है। भिक्खुओ! इस प्रकार सात अंगों से युक्त आर्यश्रावक स्रोतापत्ति-फल से युक्त होता है।”

भगवान ने यह कहा। संतुष्ट होकर उन भिक्खुओं ने भगवान के भाषण को अभिनंदन किया।